Le concert de Radu Mihaileanu °/**/****

Pour avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, le plus célèbre chef d’orchestre du plus célèbre orchestre soviétique Le Bolchoï, est devenu « agent de surface » au… Bolchoï. C’était il y a 30 ans. Depuis, Andrei Filopov fait le ménage et assiste quasi clandestinement aux répétitions. Un jour il intercepte un fax destiné au directeur qui invite l’Orchestre à se produire en France au Théâtre du Chatelet. Aidé de ses amis musiciens, Andrei a l’idée insensée de réunir l’ancien orchestre et de le faire passer pour le véritable Bolchoï. Pour que sa « vengeance » soit totale il choisit d’interpréter le Concerto pour Violon de Tchaïkovski et ne souhaite comme interprète que la célèbre soliste française Anne-Anne-Marie Jacquet.

J’imagine que mon étoilage/bullage vous surprend. En voici l’explication :

° pour le film,

** pour les interprètes (enfin, surtout 3),

**** pour le concerto.

Commençons par le film… Oulala !

Il s’appelle « Le concert » et on sait pourquoi car il ne vaut pratiquement que pour les premières minutes mozartiennes et le dernier quart d’heure où le Concerto pour Violon de Tchaikovsky, qui démarre très très mal, emplit la salle et ferait chavirer le cœur le plus hermétique tant son romantisme et la virtuosité des cordes sont un sommet.

Avant d’atteindre cette scène, il faut le voir pour le croire d’assister à une pantalonnade aussi énorme et grotesque ! Mélanie Laurent (toujours parfaite, oui, je l’aime d’Amour !) qui n’arrive pratiquement qu’au bout d’une heure de film (et que cette heure est looooooooooooongue !) ne devait sans doute pas de douter qu’elle jouait dans une telle farce, puisqu’elle n’a quasiment que des scènes à forte teneur émotionnelle à défendre… la surdouée n’ayant jamais connu ses parents et cherchant leur approbation dans chacun de ses concerts !

Bon allez, une devinette : devinez qui est son père caché ???

Je parie que vous n’avez pas trouvé !

La première heure qui semble lorgner du côté de Kusturica au temps où il était encore vraiment fou, n’est pas farfelue, elle est au mieux, hystérique, au pire ridicule mais surtout, elle ne fait pas rire. Pourtant le scénario n’est pas avare de gags, de cris et de portes qui claquent en tout genre. Cela ne va pas s’arranger par la suite. Après nous avoir présenté un Moscou plus vide que la Corée du Nord avec quelques trabans qui circulent, la « joyeuse » troupe débarque à Paris. L’invraisemblable prend le pas sur l’insupportable car pour interpréter le fameux concerto, pièce vertigineuse aussi bien pour le soliste que pour l’orchestre ou le chef, tout le monde décide de le faire sans aucune répétition. Il ne faut pas sortir du conservatoire pour imaginer que cela relève de l’impossible d’autant plus que pour ajouter une couche à l’inconcevable, les musiciens n’ont pas joué depuis 30 ans et la soliste n’a jamais joué Tchaikovsky avant, l’estimant trop difficile à interpréter.

Rassurez-vous, elle jouera…

sans partition…

Le réalisateur se prend alors irrémédiablement les pieds dans le tapis en insistant bien lourdement sur tous les clichés possibles et imaginables. En vrac :

- les russes sont tous des alcooliques ou des mafieux ou des oisifs millionnaires, ou les trois,

- les juifs sont commerçants dans l’âme et traficotent,

- les arabes font la danse du ventre et s’appellent Mohamed Al Kaïda,

- les tziganes font peur, font la manche dans le métro, sont les rois de la débrouille…

Loin de moi l’idée de taxer Radu Mihaileanu de racisme ou de xénophobie, il suffit pour cela de regarder sa filmographie et se souvenir de « Un train de vie » comédie bouleversante sur les camps de concentration et de « Va, vis et deviens » émouvant exode des juifs d’Ethiopie vers Israël, mais sa description des différentes ethnies présentes ici est vraiment lourdingue et frappe très fort, mais complètement à contre temps.

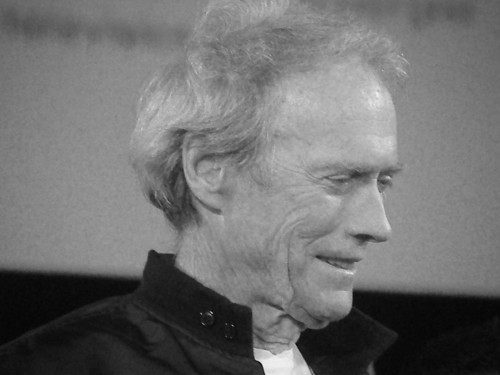

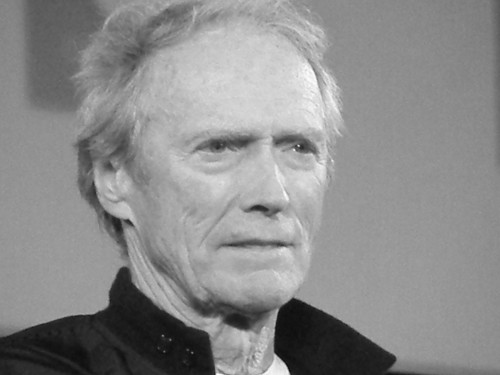

Il reste donc l’interprétation sans faille du trio de tête : Mélanie Laurent, parfaite et sensible en première de la classe habitée par son art, Dimitry Nazarov formidable géant et ami infaillible, mais surtout Aleksei Guskov dans le rôle du chef d’orchestre déchu, sobre, élégant, aristocratique dont on peut dire qu’il est « un prince de la cuite, un seigneur… et qu’il tutoie les anges » : il est l’âme de ce film patapouf.

Quant au concerto lui-même, vertigineux et envoûtant, il est évident qu’il élève assez haut le débat… mais trop tard !